香港科技大学(HKUST)工程学院的一支研究团队揭示了钙钛矿薄膜的基本构建单元——单个晶粒上存在表面凹陷,并阐明了这些凹陷对薄膜性能和可靠性的重要影响。基于这一基础科学发现,该团队开创了一种通过化学消除这些晶粒表面凹陷来提高钙钛矿太阳能电池效率和稳定性的新方法。

钙钛矿太阳能电池是一种杰出的太阳能电池技术,已显示出在多种应用场景(如电网供电、便携式电源和空间光伏)中替代现有硅太阳能电池的潜力。它们不仅比商用硅电池具有更高的功率转换效率(PCE),而且在材料成本低、可持续制造以及透明度和颜色方面的高多功能性方面也具有优势。然而,钙钛矿器件在光照、湿度和热机械条件下的长期稳定性仍是这种有前景的太阳能技术商业化的障碍。

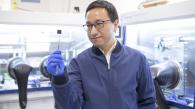

为了解决这个问题,香港科技大学化学与生物工程系的周媛媛副教授及其研究团队从材料微观结构的独特视角出发,进行了基础性研究。他们发现钙钛矿材料的晶粒上存在大量表面凹陷。这些凹陷会破坏钙钛矿薄膜界面的结构连续性,成为限制钙钛矿电池效率和稳定性的隐性微观结构因素。

随后,该团队采用了一种创新方法,使用表面活性剂分子——十三氟己烷-1-磺酸钾,来操控钙钛矿薄膜形成过程中的应变演变和离子扩散,从而消除晶粒表面凹陷。因此,他们最终制成的钙钛矿电池在标准化热循环、湿热和最大功率点跟踪测试中的效率保持方面表现出明显的改进。

该研究的通讯作者周教授表示:“单个晶粒的结构和几何形状是钙钛矿半导体和太阳能电池性能的基础。通过揭示晶粒表面凹陷,了解它们的影响,并利用化学工程来调整它们的几何形状,我们正在开创一种使钙钛矿太阳能电池在效率和稳定性方面接近其极限的新方法。”

他补充道:“当我们使用原子力显微镜检查钙钛矿薄膜的结构细节时,钙钛矿晶粒的表面凹陷引起了我们的极大兴趣。这些凹陷通常埋藏在薄膜底部,很容易被忽视。”